手続きが多く悲しむ時間もない

愛する人との別れによって引き起こされる、グリーフ( 悲嘆)の考察を続けます。

最愛のパートナーを失い、悲しみのどん底に突き落とされた時であっても、私たちは現実社会で、生活を続けなければなりません。多くの会社では、身内を亡くした直後は、喪に服する「忌引休暇」が認められています。その日数は固定したものではありませんが、一般的には配偶者であれば10日、父母なら7日、子どもなら5日くらいでしょう。裏を返せば、その期間が終われば、復帰して働くことが期待されているのです。

悲しみも怒りも抑え込んで、今までの仕事や生活を、機械的に再開しなければなりません。しかし、ふと気がゆるむと種々の感情があふれ、亡き人への思いが募るのです。

身内が亡くなった場合、衝撃から立ち直る間もなく、葬儀までもろもろの手続きが要求されます。まず、医師による死亡診断書(事故であれば警察による死体検案書)を、「速やかに」提出することが必要です。

自宅で臨終を迎え、医師が見取れなかった時は、警察に連絡したほうがよいでしょう。突然死の場合、発見した人は、自分さえ何が起こったのか分からないのに、警察から事情聴取を受けることになります。

それから「7日以内」に死亡届を提出しますが、死亡診断書と死亡届はセットになっているので、同時に提出するのが基本です。遺体を火葬し、埋葬・納骨するために必要な「火葬許可申請書」も、通常はこの時に提出します。

以下は2024年時点でのことですが、健康保険の資格喪失手続きが必要で、国民健康保険は14日以内、社会保険は5日以内です。年金の受給停止も、国民年金なら14日以内、厚生年金は10日以内にしなければなりません。この手続きをしないと、刑罰を課されることもあります。

世帯主が亡くなった場合は、「世帯主変更手続き」を14日以内にしなければならないケースがあります。忘れると法律違反となり、5万円以下の罰金となる場合があります。まだほかにも公共料金や銀行口座などの契約者変更、そして肉親同士の「争続」とまでいわれる、遺産相続が控えているのです。

さまざまな書類に、「死亡のため」と記入し続けなければならない切なさは、想像に余りあります。ある女性は夫が突然死して、手続きに忙殺されました。ところが、「夫が死んだので」と伝えようとしても、「死……」と言っただけで涙があふれ、その先が言えないことが続いたそうです。

街で見かける仲睦まじい高齢のカップルは、宝くじを当てた人より、はるかに幸せなのかもしれません。

(『月刊 人生の目的』令和7年1月号より一部抜粋)

続きは本誌をごらんください。

\ 最新号から定期購読できます /

【最新号】1月号 pickup

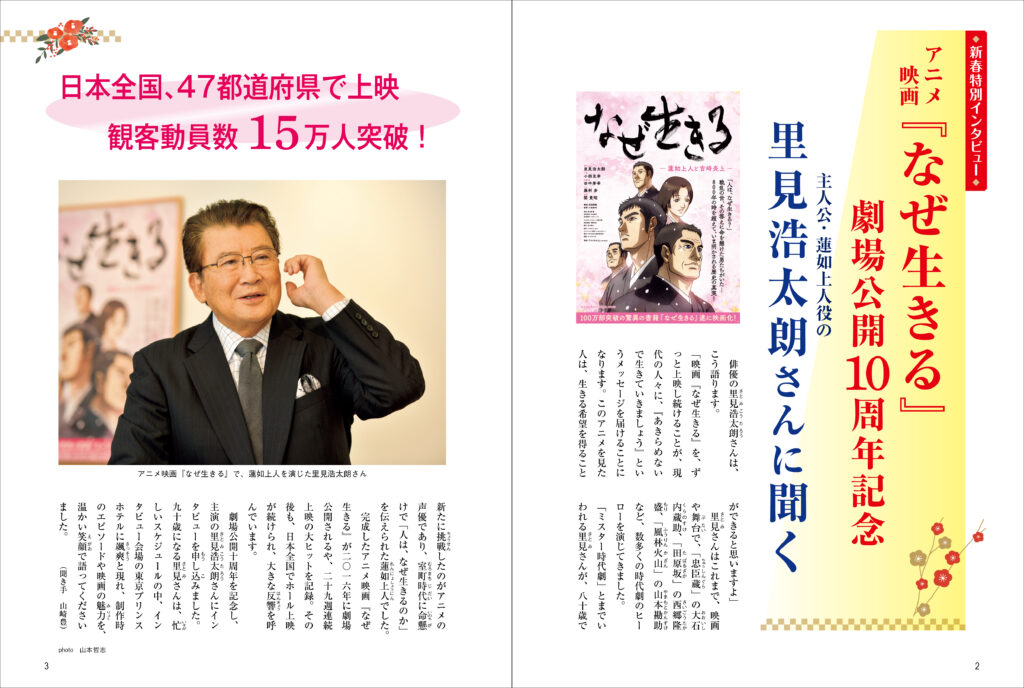

アニメ映画『なぜ生きる』劇場公開10周年記念

主人公・蓮如上役の里見浩太朗さんに聞く

◯ 新春特別インタビュー

【廃悪修善】幸せになりたければ、悪をやめ、善をしなさい

◯ 1からわかるブッダの教え 令和版 仏教辞典

親切をしたら、3つのことを忘れよう

◯ 漫画 ブッダ 古澤たいち

親鸞聖人の「激しい怒り」と、「限りなき喜び」のシーン

◯ アニメ映画『親鸞 人生の目的』に学ぶ 歎異抄の旅 特別編

最も怖いのは自己中心の人

◯ 私たちは、なぜ生きるのか 伊藤健太郎

Q.夜、寝ようとしても、なかなか眠れません

◯ こころの相談室 心療内科医・明橋大二