1からわかるブッダの教え 令和版 仏教辞典

往生 (おうじょう)

往生には二つある

この世から未来永遠の幸せに

「往生」という言葉を、耳にする機会はよくあります。

一般には、人が亡くなった時に、「隣のおばあさん、昨日、往生したそうよ。100歳を超えていたから、大往生ね」などと使われます。

また、突然の大雪で、高速道路で多くの車が動けなくなった時に、「車200台が立ち往生」と報道されていたこともありました。

このように、往生という言葉は「死ぬこと」や「困ったこと」という意味で使われています。

しかし、「往生」の「往」は、往くという字であり、「生」は生まれるという字ですから、「困る」とか「死ぬ」とかいう意味は、どこにも見当たりません。それどころか、その反対です。

往生の語源は、「仏教」にありますから、往生の正しい意味は、仏教を聞かなければ分かりません。仏教とは、約2,600年前、インドで釈迦(しゃか)が説かれた教えをいいます。

釈迦の真意を明らかにされた親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、「往生には、二つある。現在の往生と死後の往生である」と教えられています。

現在の往生

まず、「現在の往生」とは、どんなことでしょうか。

「現在の往生」とは、「生きている今、阿弥陀仏(あみだぶつ)の本願(ほんがん)に救われること」をいいます。

阿弥陀仏とは、釈迦の先生にあたる仏で、「弥陀(みだ)」ともいわれます。

本願とは、誓願ともいい、お約束のことです。

阿弥陀仏は、すべての人を相手に、「どんな人をも、必ず絶対の幸福に救う」と約束されています。

絶対の幸福とは、どんなことがあっても変わらない幸せをいいます。

それはどんな幸せなのでしょうか。親鸞聖人は、人生を海に、阿弥陀仏の本願を大船にたとえて教えられています。

生きていると、次から次へと苦しみに襲われます。一つの苦しみを乗り越えて、やれやれと思う間もなく、すぐまた別の苦しみがやってきて、心の安まる時がありません。そんな人生を、聖人は荒波の絶えない海にたとえて、「難度の海」とおっしゃっています。

波と闘いながら泳ぎ続けるのはつらいので、近くに浮いている丸太や板切れにすがります。丸太や板切れにたとえられたのは、私たちが日頃、生きがいにしているものです。

例えば、「これだけ貯金があれば、いざという時も大丈夫だろう」と、お金を頼りにしている人もあります。また、子どもの成長を生きる希望にしている人もあります。このような、お金や財産、夫や妻、親や子ども、健康、仕事や能力など、人それぞれ頼りにし、生きがいにしているものを、丸太や板切れにたとえられているのです。

しかし、大きな波がやってくれば、すがっていた丸太は、くるりと回転し、私たちは海に放り出されてしまいます。

愛していた恋人にふられたり、詐欺に遭って貯金を奪われたり、長年勤めた会社からリストラされたり、突然の病で健康を失ったりして苦しんでいるのは、頼りにしていた丸太に放り出された姿です。

たとえ、しばらくは順調でも、最後、死んでいく時には、あらゆる丸太は頼りにならず、たった独りで旅立っていかなければなりません。

(『月刊 人生の目的』令和7年2月号より一部抜粋)

<続きの主な内容>

- 死後の往生 ~極楽浄土に往って仏に生まれる~

- 仏教用語②【後生暗い心】死んだらどうなるか分からない心

- 「死んだ後なんかないよ」と、本当に言い切れるだろうか

- なぜ「後生暗い心」が苦悩の根元なのか

- 仏教用語③【出家】

- 親鸞聖人は、なぜ、9歳で出家を決意されたのか

- 「後生暗い心」の解決を

全文は本誌をごらんください。

\ 最新号から定期購読できます /

定期購読なら[最大30%オフ・送料無料]

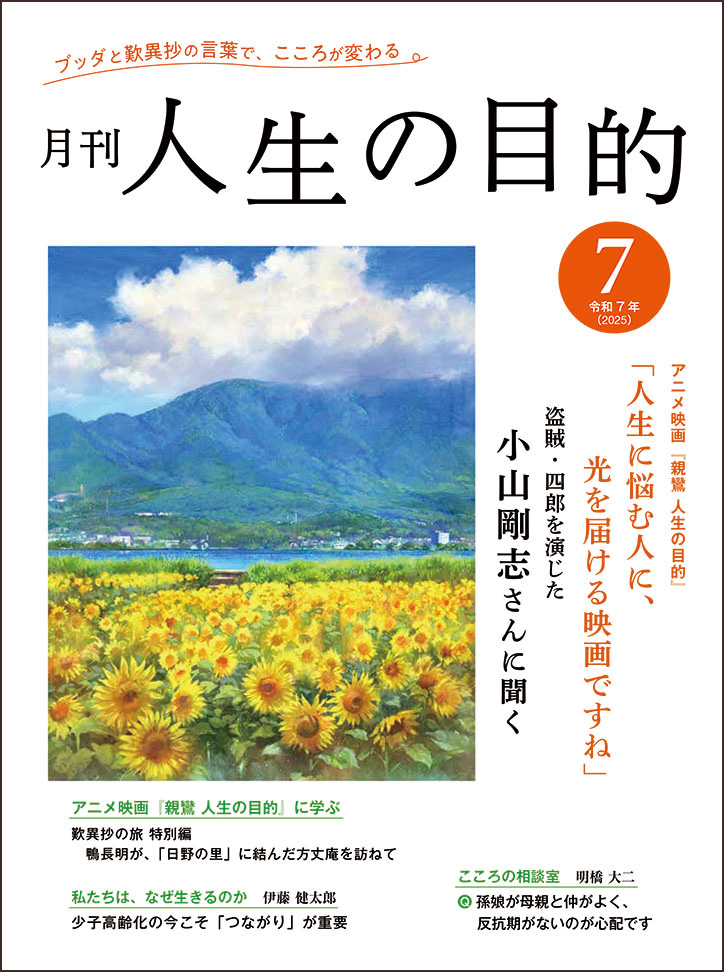

【最新号】7月号 pickup

アニメ映画『親鸞 人生の目的』「人生に悩む人に、光を届ける映画ですね」

盗賊・四郎を演じた小山剛志さんに聞く

「何のために生まれてきたのか?」

私も、若い頃から強い関心がありました

◯ 巻頭企画

【お経】

◯ 1からわかるブッダの教え 令和版 仏教辞典

人身受け難し

◯ 漫画 ブッダ 古澤たいち

鴨長明が、「日野の里」に結んだ方丈庵を訪ねて

◯ アニメ映画『親鸞 人生の目的』に学ぶ 歎異抄の旅 特別編

少子高齢化の今こそ「つながり」が重要

◯ 私たちは、なぜ生きるのか 哲学者・伊藤健太郎

Q.孫娘が母親と仲がよく、反抗期がないのが心配です

◯ こころの相談室 心療内科医・明橋大二