大波乱を呼んだ親鸞聖人の肉食妻帯

親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、31歳の時に、九条兼実(くじょうかねざね)の娘・玉日さまと結婚されます。

そして、お二人で牛車に乗って吉水草庵へ通い、法然上人(ほうねんしょうにん)が説かれる「阿弥陀仏(あみだぶつ)の本願(ほんがん)」を、真剣に聴聞されました。

ところが、この結婚には、激しい非難が浴びせられ、都中で大騒ぎとなったのです。

なぜ、そんな大事件に発展したのでしょうか。

動物の肉を食べたり、結婚したりすることを、「肉食妻帯(にくじきさいたい)」といいます。

当時の仏教界は、僧侶が肉食妻帯することを、固く禁じていました。この戒律を破った者は「破戒僧」として、仏教界から追放されるほどの大問題だったのです。

それを恐れずに、公然と断行するのは、常識では考えられないことでした。

「思想上の大革命だ」驚嘆する夏目漱石

この歴史上の事実を知った、文豪・夏目漱石は、大正2年(1913)に、第一高等学校(東京大学の前身)で行った講演で次のように述べています(要約)。

「親鸞聖人の肉食妻帯は、日本の思想上の大革命でした。親鸞聖人に、よほど根底のしっかりした思想がなければ、あれほどの大改革は、できるはずがないのです」

「あの時代に、思い切って、結婚をする、肉を食べる、と公言し、断行してごらんなさい。どれほど激しい迫害を受けるか分かりません。もっとも、迫害を恐れるようでは、そんなことはできないでしょう。そんな小さなことを心配するようでは、肉食妻帯はできません。

親鸞聖人に、仏教の教えに基づいた、確固たる自信があったからこそ、あのような大改革ができたのです」

漱石は、よほど感動したのでしょう。親鸞聖人を、大改革を断行した人と、繰り返し称賛しています。

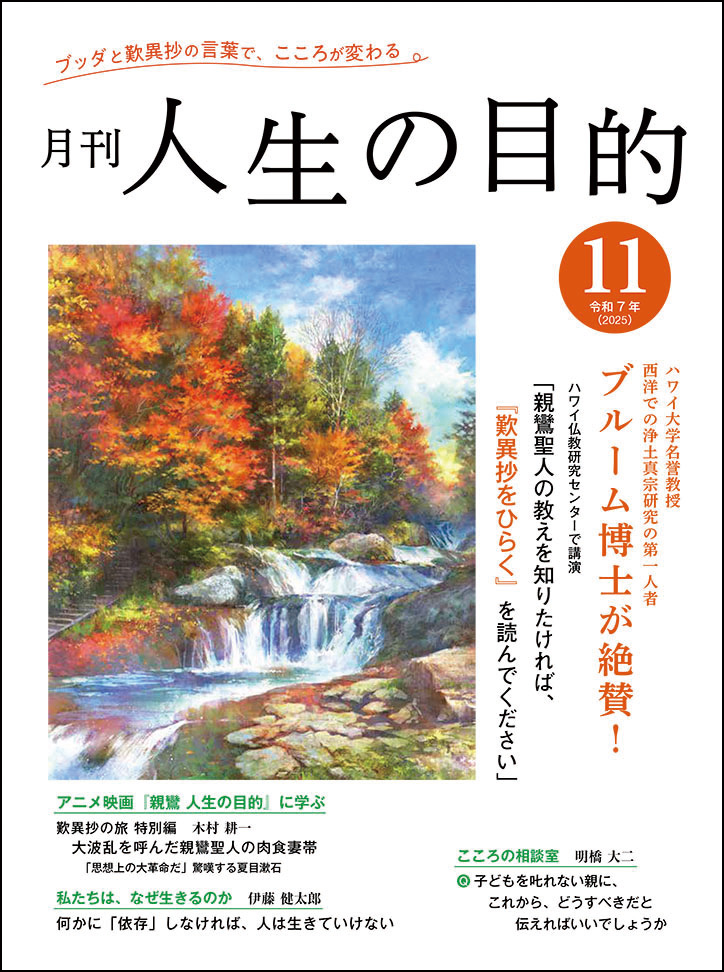

(『月刊 人生の目的』令和7年11月号より一部抜粋)

80ページ/A4変型

定価:700円(税込)

続きの主な内容

- 「仏教の革命児だ、英雄だ」吉川英治も、感動の言葉

- 映画『親鸞人生の目的』縁談を断る玉日さま

- 弥陀の救いに、差別はあるのか

- 弥陀の広大なご恩に報いるために

- 当時の常識では、考えられないこと

- すべての人が、平等に救われる教え

- 『歎異抄』にも明言

全文は本誌をごらんください。

『月刊 人生の目的』は書店ではお求めになれません。

ネットショップまたはお電話にて、ご注文ください。

単品注文は、税込1万円未満の場合は送料350円となります。

定期購読は送料無料でお得です。